PW-Doppler: Anwendung und Vorteile

Der Pulsed-Wave-Doppler (PW-Doppler) – zu Deutsch gepulster Doppler-Ultraschall – ist ein spezielles Ultraschallverfahren zur präzisen Messung von Blutflussgeschwindigkeiten an einem definierten Ort im Körper. Es findet vor allem in der Herz- und Gefäßdiagnostik breite Anwendung. Im Gegensatz zu kontinuierlichen Dopplerverfahren ermöglicht der PW-Doppler durch kurze Ultraschallimpulse die exakte Lokalisierung des Messbereichs und zeigt an, wie schnell und in welche Richtung das Blut dort fließt. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie der PW-Doppler funktioniert, worin der Unterschied zu anderen Doppler-Methoden (insbesondere CW-Doppler) liegt und was die Doppler-Messung konkret aussagt. Außerdem beleuchten wir typische Anwendungsgebiete, die Vorteile und eventuelle Grenzen dieser Technik. Zum Schluss geben wir einen motivierenden Ausblick für Ärztinnen und Ärzte, die den PW-Doppler in der täglichen Praxis noch effektiver nutzen möchten.

Kurz gesagt: Der PW-Doppler basiert auf dem Doppler-Effekt – bewegte Blutkörperchen reflektieren Schallwellen mit veränderter Frequenz, aus der das Gerät die Flussgeschwindigkeit berechnet. Die Ergebnisse werden als Doppler-Spektrum über der Zeit dargestellt, wodurch sich normale und pathologische Flussprofile erkennen lassen. Nachfolgend steigen wir tiefer in die Thematik ein.

Was ist ein PW-Doppler?

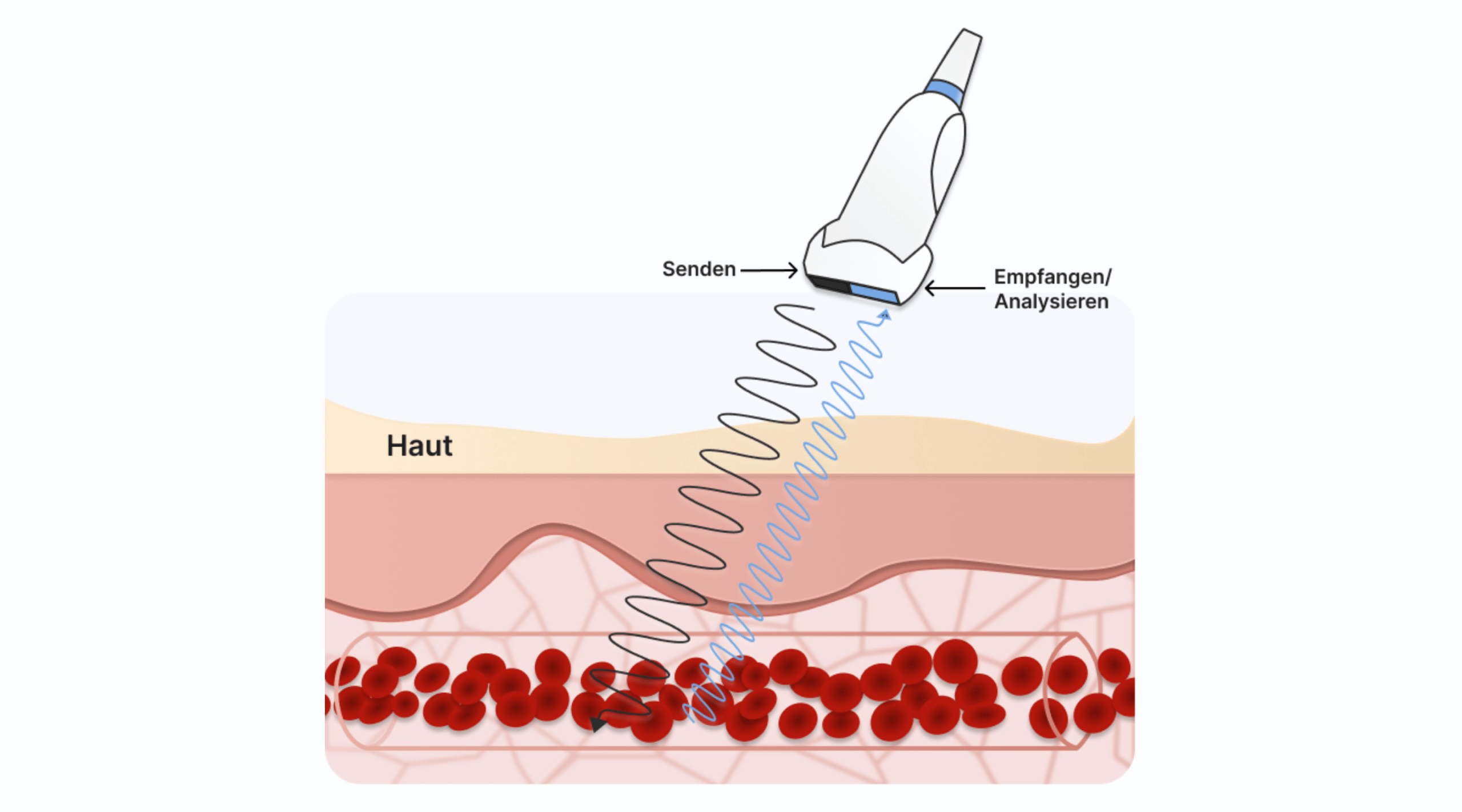

Ein PW-Doppler-Ultraschall sendet kurze Schallpulse aus und empfängt die Echos mit demselben Schallkopf (ein einzelner piezoelektrischer Kristall wechselt zwischen Senden und Empfangen). Aus der Laufzeit der Echos bestimmt das Gerät eine exakte Tiefe im Gewebe, die als Messort dient. Man spricht auch von einem Sample Volume (Messvolumen), das entlang des Ultraschallstrahls frei wählbar ist. Nur Signale aus dieser definierten Region werden ausgewertet, Bewegungen außerhalb bleiben unberücksichtigt. So entsteht eine örtlich selektive Messung der Blutflussgeschwindigkeit.

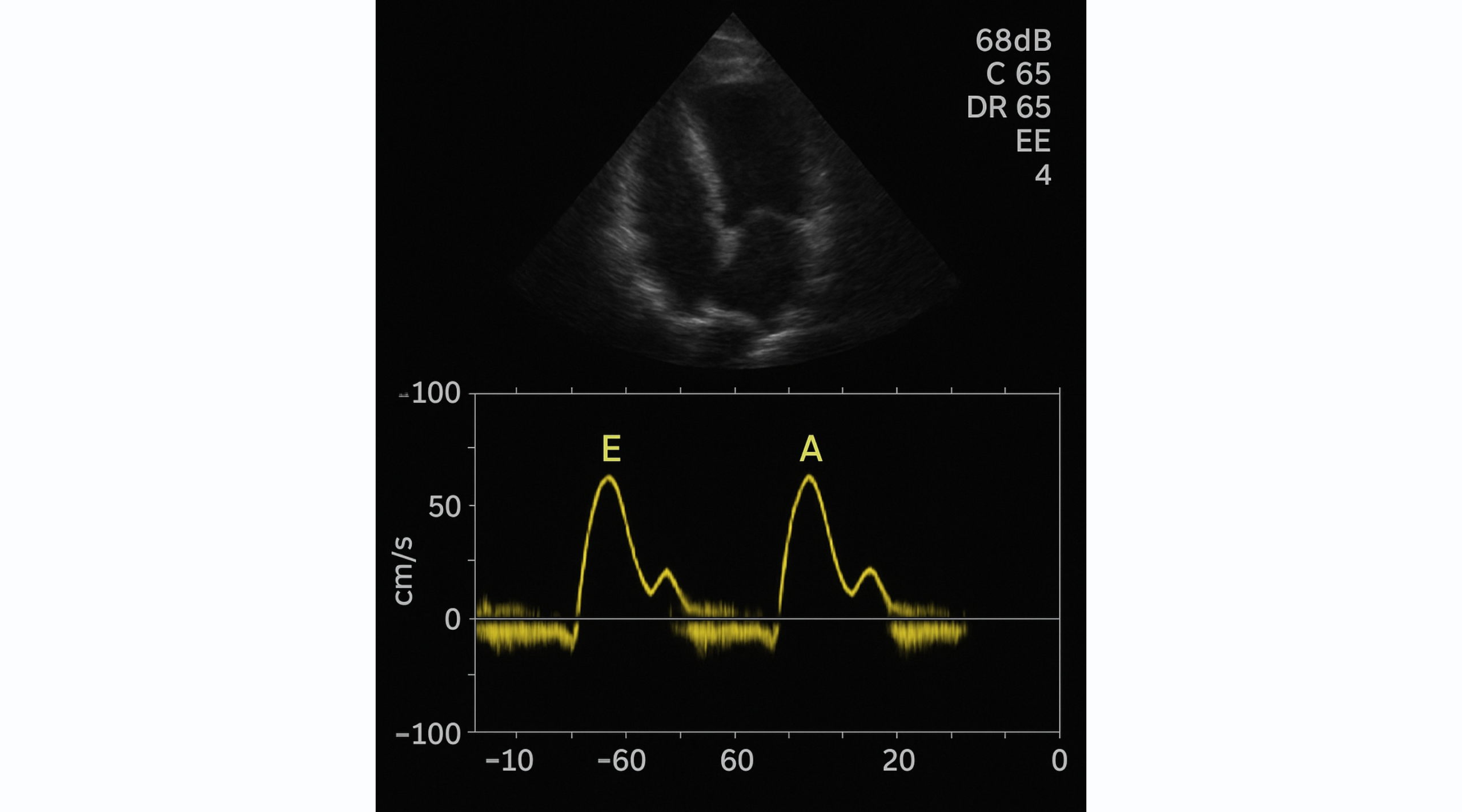

Der Hauptvorteil dieser gepulsten Dopplersonographie liegt folglich in der Tiefenselektivität: Man kann gezielt an einem interessierenden Punkt messen – etwa an einer Herzklappe oder in einem bestimmten Gefäßabschnitt. In der Praxis bedeutet das zum Beispiel, dass in der Echokardiographie der Blutfluss durch die Mitralklappe oder im Ausflusstrakt der linken Herzkammer separat erfasst werden kann, um Herzfunktionen zu beurteilen. Genauso lassen sich in der Gefäßdiagnostik einzelne Arterien oder Venen gezielt auf Flussveränderungen untersuchen.

Die vom PW-Doppler erfassten Echos werden als Geschwindigkeitsspektrum über der Zeit dargestellt. Auf dem Bildschirm erscheint eine Kurve (Spektralkurve), deren Ausschläge die Flussgeschwindigkeit in cm/s oder m/s angeben. Bewegungen auf den Schallkopf zu werden oberhalb der Nulllinie, Bewegungen vom Schallkopf weg unterhalb der Nulllinie abgetragen. Dieses Spektrum – oft auch Doppler-Kurve genannt – ist das Herzstück der Diagnostik: Es erlaubt Schlussfolgerungen über die Dynamik des Blutflusses an diesem Ort, inklusive Geschwindigkeitsspitzen, Flussrichtung und Muster über den Herzzyklus.

Frequenzverschiebung – Grundprinzip des PW-Dopplers

Die Frequenzverschiebung bezeichnet im Doppler-Ultraschall die Differenz zwischen der ausgesandten und der von bewegten Strukturen (z. B. roten Blutkörperchen) reflektierten Schallfrequenz. Diese Doppler-Verschiebung – auch Doppler-Frequenz oder Doppler-Shift genannt – entsteht durch den Doppler-Effekt und ist direkt proportional zur Strömungsgeschwindigkeit des Blutes. Je schneller sich das Blut bewegt, desto größer ist die Frequenzdifferenz zwischen gesendetem und empfangenem Ultraschallsignal. In der diagnostischen Sonographie liegen die Doppler-Frequenzen typischerweise im hörbaren Bereich von ca. 50 Hz bis 15 kHz.

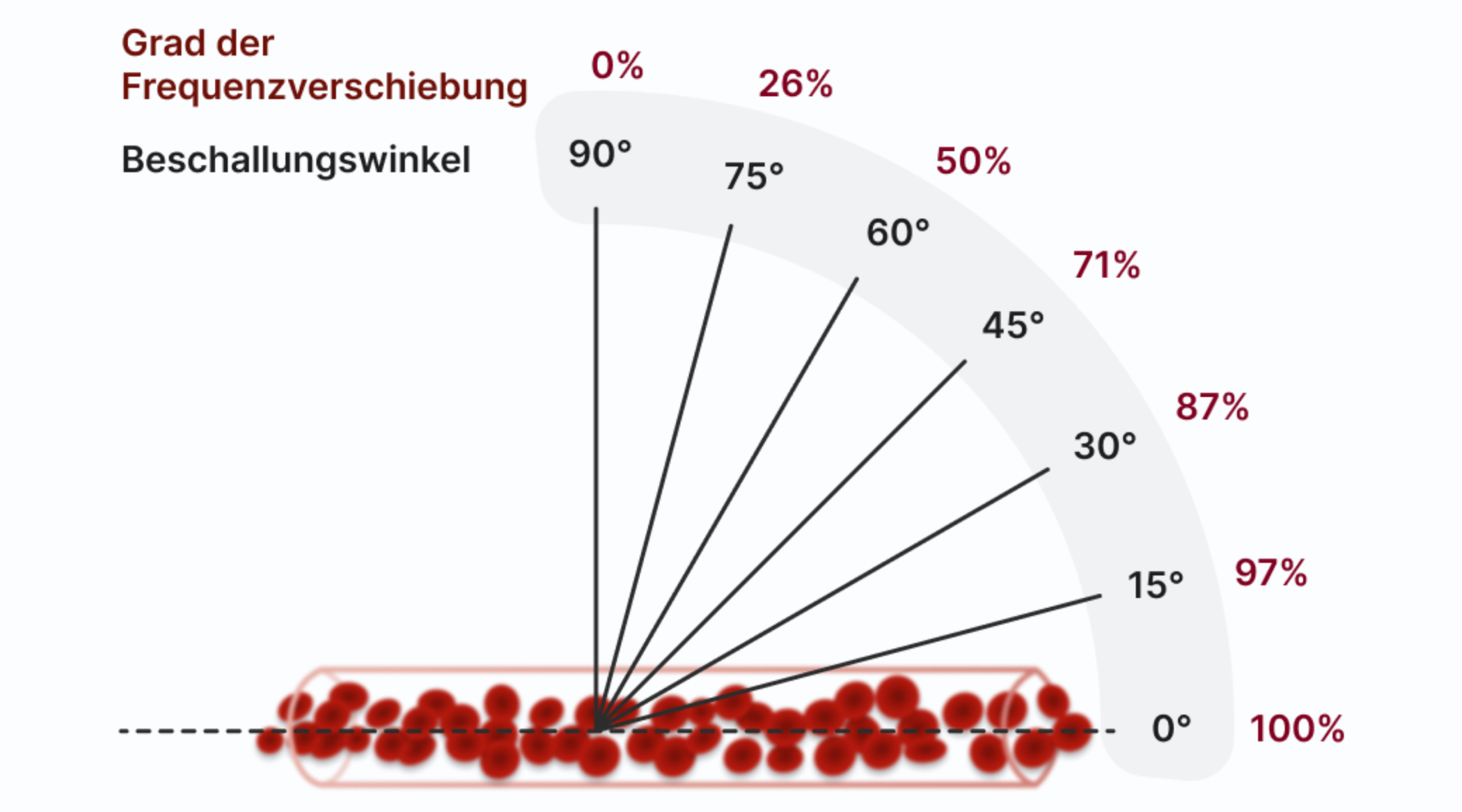

Diese Frequenzverschiebung bildet die Grundlage der Geschwindigkeitsmessung beim PW-Doppler. Das Pulswellen-Doppler-Verfahren sendet kurze Ultraschallpulse aus und misst die zurückgeworfene Frequenzänderung, um daraus die Fließgeschwindigkeit zu berechnen. Aus der gemessenen Doppler-Frequenzverschiebung kann mit der Doppler-Gleichung die Blutflussgeschwindigkeit bestimmt werden, sofern der Anfallwinkel des Schallbündels zum Gefäß bekannt ist. Dabei gilt: Bei kleinem Winkel (idealerweise < 60°) erfasst das Gerät die Geschwindigkeit am zuverlässigsten, da der cosα-Faktor der Doppler-Gleichung dann nahe 1 ist urologielehrbuch.de. Ist der Winkel 90°, tritt kein Doppler-Shift auf (cos 90° = 0) – in diesem Fall könnte also keine Strömung gemessen werden. Deshalb wird in der Praxis eine möglichst günstige Winkeleinstellung gewählt, um aus der Frequenzverschiebung korrekte Geschwindigkeitswerte zu erhalten.

Anhand der gemessenen Frequenzverschiebung lassen sich sowohl die Flussrichtung als auch die Flussstärke des Blutes erkennen. Bewegt sich das Blut auf den Schallkopf zu, wird die reflektierte Schallfrequenz erhöht – es resultiert eine positive Frequenzverschiebung (f₁ > f₀). Dieser positive Doppler-Shift weist auf Fluss zum Transducer hin und wird im PW-Doppler-Spektrum oberhalb der Nulllinie angezeigt. Umgekehrt führt Blutfluss, der sich vom Schallkopf entfernt, zu einer negativen Frequenzverschiebung (f₁ < f₀). Solch ein negativer Doppler-Frequenzshift signalisiert Fluss vom Transducer weg und erscheint im Spektraldoppler unterhalb der Nulllinie. Die Stärke der Verschiebung – ob stark oder gering – steht dabei in direktem Zusammenhang mit der Flussgeschwindigkeit: Eine große Frequenzdifferenz bedeutet ein schneller Blutstrom, während ein kleiner Doppler-Shift auf langsamere Flussraten hindeutet.

Warum ist die Doppler-Frequenzverschiebung so zentral? Ohne die präzise Messung dieser Frequenzänderung könnte der PW-Doppler keine Fließgeschwindigkeiten ermitteln. Das gesamte Verfahren beruht darauf, aus dem Doppler-Shift die Geschwindigkeit und Richtung des Blutflusses abzuleiten. Die Doppler-Frequenz ist somit das Herzstück des PW-Doppler-Ultraschalls – sie verwandelt die vom Körper reflektierten Schallsignale in quantifizierbare Geschwindigkeitswerte und ermöglicht Ärzten eine zuverlässige Abschätzung hämodynamischer Parameter in Echtzeit.

Unterschied zwischen PW- und CW-Doppler

Eine häufige Frage aus dem Ultraschallbereich lautet: Was ist der Unterschied zwischen PW- und CW-Doppler? Die Abkürzung CW steht für Continuous-Wave-Doppler, also kontinuierlicher Doppler. Beide zählen zu den eindimensionalen Spektraldoppler-Verfahren, unterscheiden sich aber wesentlich in Technik und Einsatz:

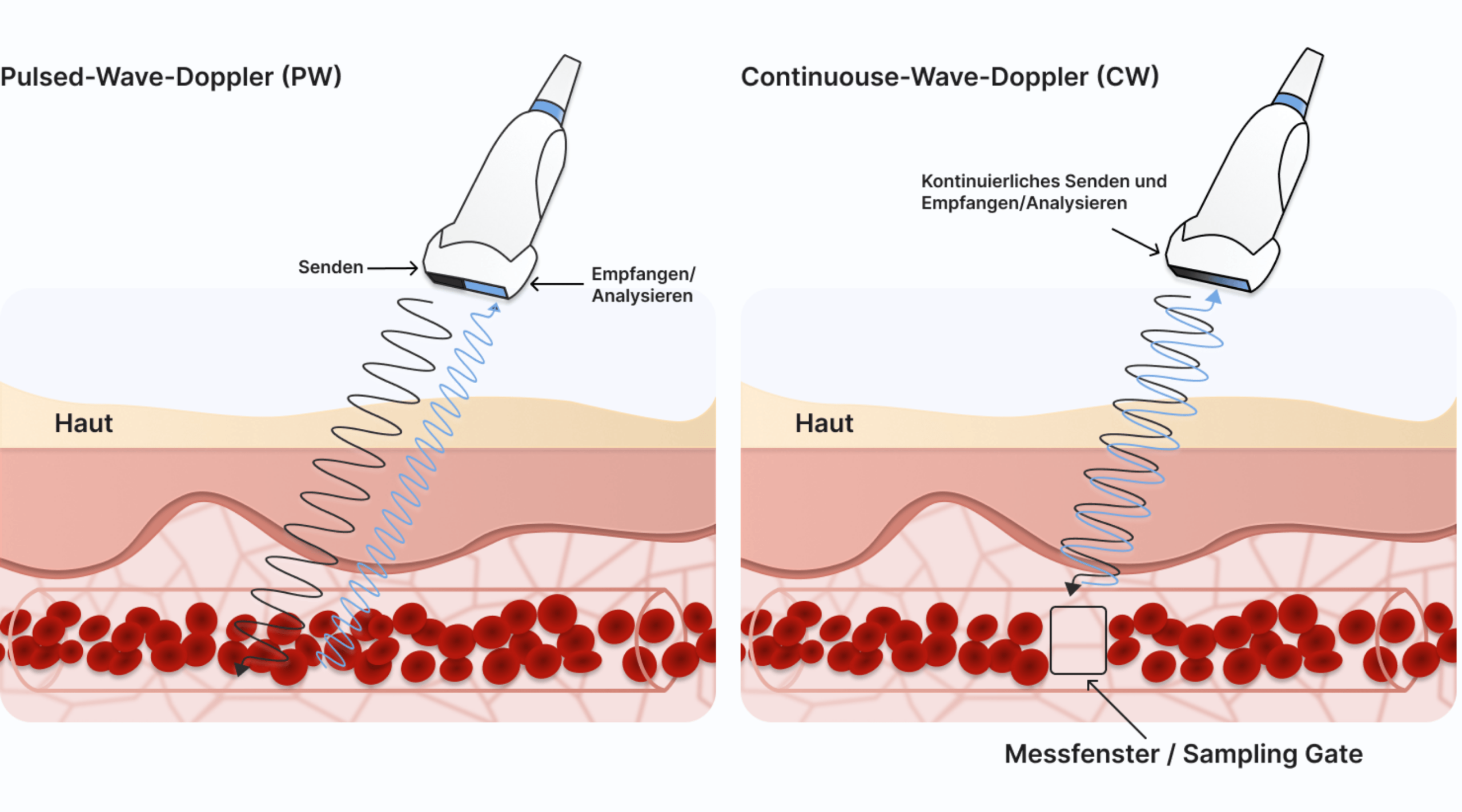

PW-Doppler (gepulster Doppler)

Sendet gepulste Ultraschallwellen aus (ein einzelner Kristall wechselt rasch zwischen Senden und Empfangen). Misst den Blutfluss gezielt an einer einstellbaren Tiefe – dank definierbarem Messvolumen ist eine Tiefenselektivität gegeben. Allerdings ist die maximal messbare Flussgeschwindigkeit begrenzt, da bei Überschreiten der sogenannten Nyquist-Grenze Aliasing-Artefakte auftreten können (dazu gleich mehr).

CW-Doppler (Dauerstrich-Doppler)

Sendet einen kontinuierlichen Ultraschallstrahl aus (erfordert zwei Kristalle: einer sendet dauerhaft, der andere empfängt). Erfasst alle Flüsse entlang des Schallkegels gleichzeitig – eine Tiefenselektivität ist nicht vorhanden, da die Echos nicht einem bestimmten Tiefenpunkt zugeordnet werden können. Dafür kennt der CW-Doppler kein Aliasing, sodass auch sehr hohe Geschwindigkeiten präzise gemessen werden können. Er eignet sich somit speziell zur Untersuchung hoher Flussgeschwindigkeiten, etwa bei hochgradigen Klappenstenosen, jedoch um den Preis, dass man nicht genau weiß, aus welcher Tiefe das Signal stammt.

Anders formuliert: Der PW-Doppler liefert genaue Geschwindigkeitsmessungen an einem bestimmten Ort, ist aber bei extremen Geschwindigkeiten limitiert. Der CW-Doppler hingegen erfasst alle Bewegungen entlang der Ultraschall-Linie und kann auch Turbostraßen des Blutes messen, jedoch ohne Tiefenfokus. In der kardiologischen Praxis werden beide Verfahren oft kombiniert eingesetzt: Beispielsweise kann man mit PW-Doppler den Einstrom durch die Mitralklappe vermessen, während ein CW-Doppler dann den maximalen Jet einer Aortenklappenstenose erfasst.

Warum ist die Geschwindigkeit beim PW-Doppler begrenzt?

Dies hängt mit der Abtastrate (Pulsrepetitionsfrequenz, PRF) und dem Nyquist-Prinzip zusammen. Einfach gesagt muss der PW-Doppler genügend Pulse pro Sekunde aussenden, um schnelle Bewegungen korrekt zu erfassen. Ist das Blut zu schnell oder das Messfenster zu tief, erreicht das Echo den Schallkopf erst nach vergleichsweise langer Zeit – die PRF kann nicht beliebig erhöht werden, sonst würde sich das Senden und Empfangen überschneiden. Die Nyquist-Grenze bezeichnet die maximal korrekt messbare Doppler-Frequenz (bzw. Flussgeschwindigkeit) und entspricht etwa der halben PRF. Wird diese Grenze überschritten, tritt Aliasing auf: Das Gerät kann Richtung und Geschwindigkeit nicht mehr eindeutig bestimmen. Auf dem Bildschirm äußert sich das darin, dass Teile des Flusssignals “gefaltet” oder jenseits der Skala erscheinen. Praktisch sieht es so aus, als würde extrem schneller Fluss in die entgegengesetzte Richtung umschlagen – ein Artefakt der Messung. Dieses Aliasing-Phänomen ist der zentrale Grund, warum man bei Geschwindigkeiten über ca. 1,5–2 m/s besser auf CW-Doppler umschaltet. Moderne Geräte bieten auch einen High-PRF-Modus (erhöhter PRF, manchmal als “Extended Range Doppler” bezeichnet), bei dem mehrere Sample Volumes gleichzeitig genutzt werden, um die Nyquist-Grenze etwas hinauszuzögern. Dennoch bleibt CW-Doppler unverzichtbar für die höchsten Geschwindigkeiten, z.B. bei einer Aortenstenose oder Mitralinsuffizienz, da beim PW-Doppler die Bestimmung sehr hoher Geschwindigkeiten nicht gewährleistet ist.

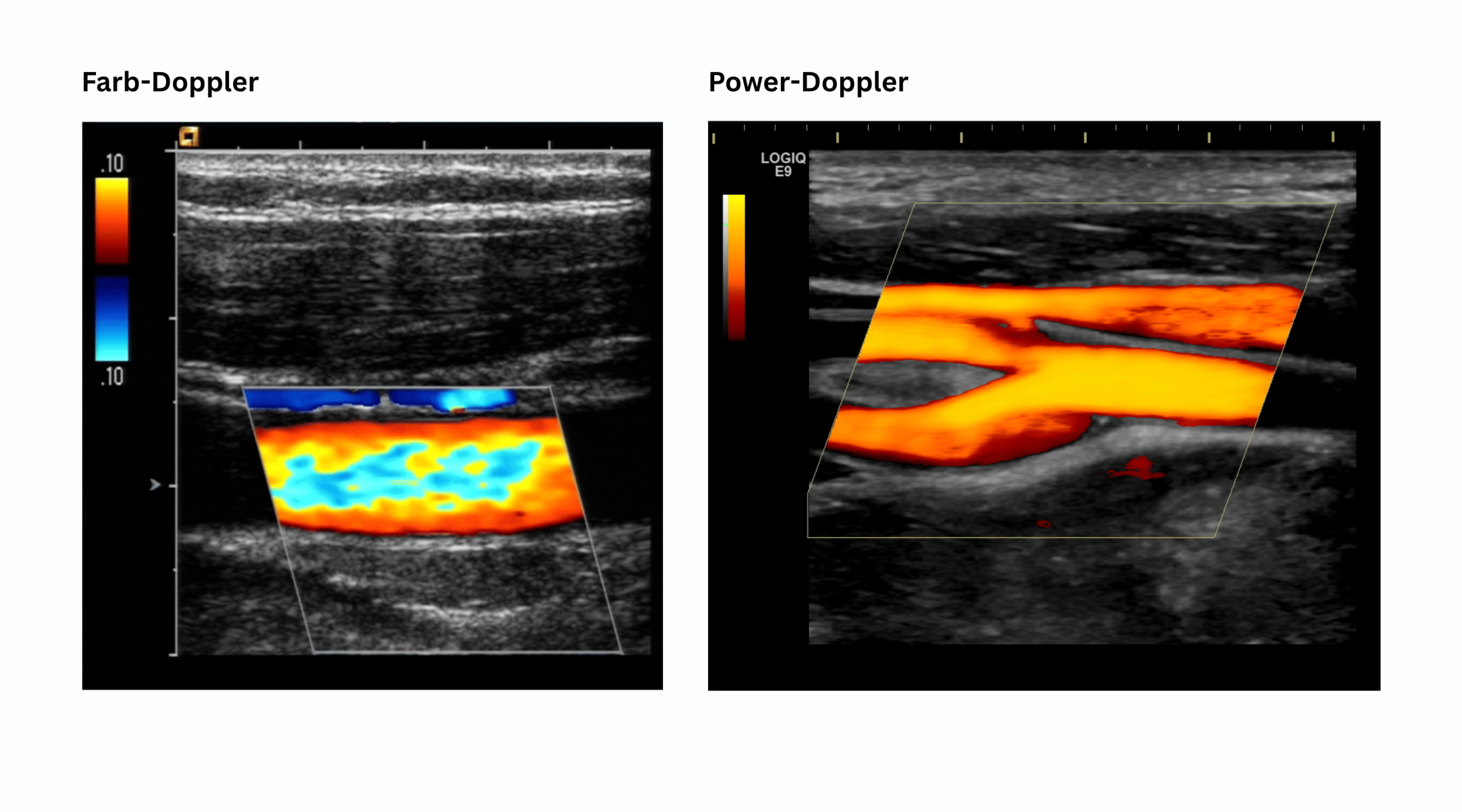

Farbdoppler und Power-Doppler – worin unterscheiden sie sich?

Neben PW- und CW-Doppler, die als Spektraldoppler die Geschwindigkeit in Form einer Kurve über der Zeit darstellen, gibt es die farbkodierten Dopplerverfahren. Im Ultraschall-Gerät sind diese meist als Color-Doppler und Power-Doppler Modus verfügbar. Beide dienen der zweidimensionalen Flussdarstellung im B-Bild, unterscheiden sich aber in der Art der Information, die sie liefern:

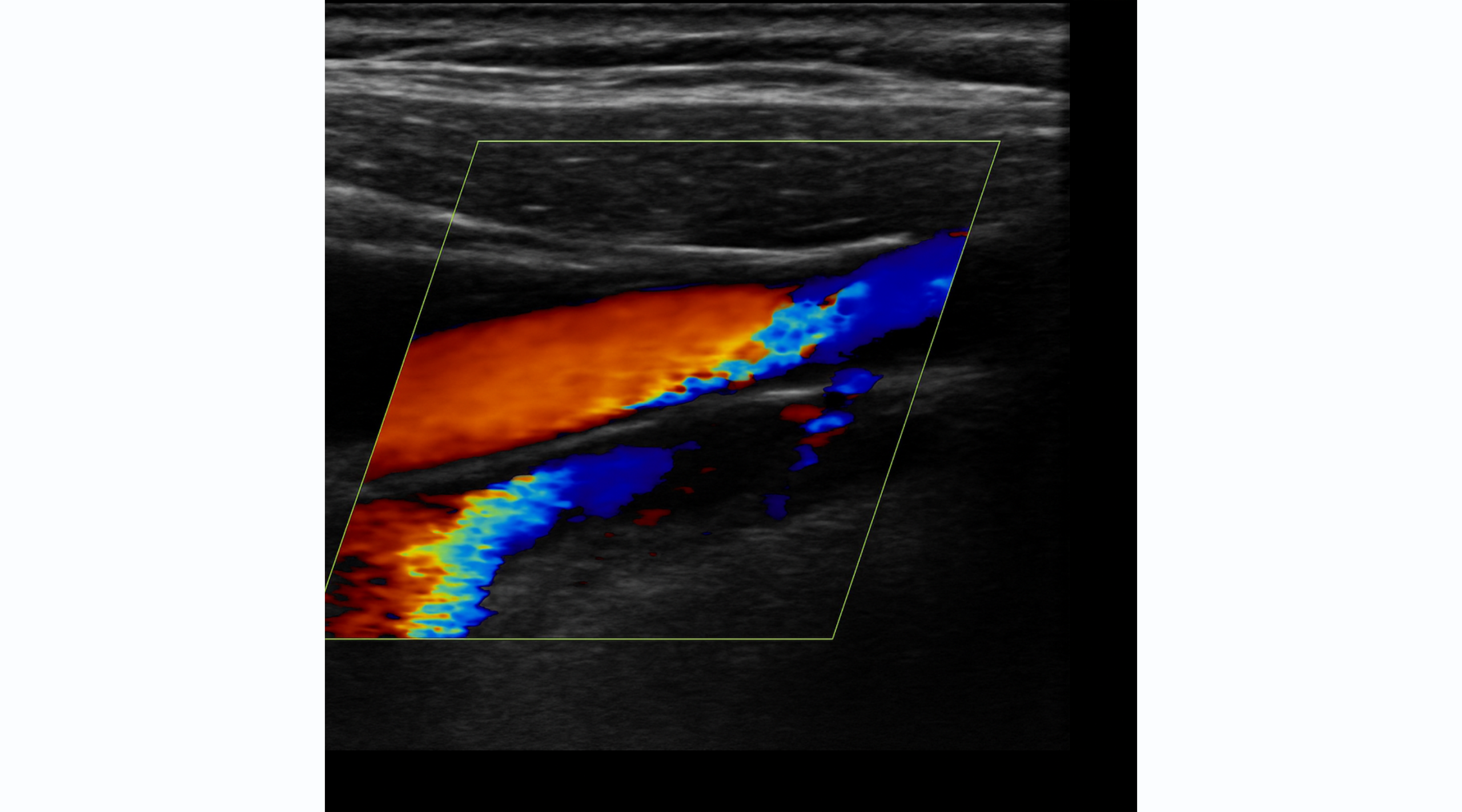

Farbdoppler-Ultraschall (Color-Doppler)

Hier wird direkt im B-Bild eine farbliche Überlagerung gezeigt, die die Richtung und ungefähre Geschwindigkeit des Blutflusses angibt. Üblicherweise steht Rot für Fluss auf die Schallsonde zu und Blau für Fluss von der Sonde weg (dies ist eine Konvention, die . Schnelle Flüsse werden in helleren Farbtönen kodiert, langsamere in dunkleren. Dieses Verfahren – auch farbkodierte Dopplersonographie (FKDS) oder umgangssprachlich Duplex genannt, wenn es mit B-Bild kombiniert wird – eignet sich hervorragend, um Turbulenzen und Flussrichtungen in größeren Gefäßen oder Herzhöhlen schnell zu erkennen.

Beispielsweise kann man auf einen Blick sehen, ob bei einer Herzklappe ein Reflux (Rückfluss) vorliegt oder ob ein Gefäßabschnitt Stromumkehr aufweist. Wichtig: Die Farben sagen nichts über arteriell oder venös aus, sondern nur über die Flussrichtung relativ zur Sonde.

Power-Doppler

Dieses Verfahren verzichtet auf Richtungsinformation und kodiert stattdessen die Intensität des Dopplersignals in einer Farbe. Oft wird hierfür ein einheitlicher Farbton (z.B. Orange) verwendet. Vorteil: Der Power-Doppler ist empfindlicher für niedrige Flussgeschwindigkeiten und kann auch in sehr kleinen Gefäßen oder Organen noch einen Fluss nachweisen, wo der Farbdoppler eventuell nichts mehr zeigt. Er reagiert stärker auf die Menge der reflektierten Signale als auf die Geschwindigkeit. Daher ist er z.B. in der Tumordiagnostik oder bei Organperfusions-Untersuchungen hilfreich, um feinste Durchblutungen sichtbar zu machen. Nachteil: Ohne Richtungsangabe kann man nicht erkennen, in welche Richtung das Blut fließt – man sieht lediglich dass Fluss vorhanden ist und wie stark das Signal insgesamt ist.

Zur Einordnung: PW-Doppler und CW-Doppler liefern quantitative Informationen (exakte Geschwindigkeiten in m/s und ihre Verteilung über die Zeit), wohingegen Farbdoppler und Power-Doppler eher qualitative bzw. semiquantitative 2D-Übersichten geben. In der Praxis werden sie oft kombiniert (Stichwort Triplex-Modus, bei dem B-Bild + Farbdoppler + PW-Doppler simultan genutzt werden). So kann man z.B. zunächst per Farbdoppler eine Auffälligkeit detektieren und dann mit dem PW-Doppler an dieser Stelle genau nachmessen.

Klinische Anwendungsbereiche des PW-Dopplers

Kardiologie und Echokardiographie

In der Herzdiagnostik (Echokardiographie) ist der PW-Doppler integraler Bestandteil jeder Untersuchung. Er wird benutzt, um Blutflüsse innerhalb der Herzkammern und über die Herzklappen darzustellen und zu quantifizieren. So kann man die Funktion der Herzklappen und die Hämodynamik des Herzens in Echtzeit beurteilen. Beispiele:

| Kategorie | Beschreibung |

|---|---|

| Mitral- und Trikuspidalklappe | Messung des diastolischen Füllungsflusses durch die AV-Klappen mittels PW-Doppler. Dabei entstehen die charakteristischen E- und A-Wellen im Dopplerspektrum, deren Verhältnis (E/A-Quotient) und Form Hinweise auf die diastolische Funktion der Ventrikel geben. Eine erniedrigte E-Welle oder ein invertierter E/A-Ratio kann z.B. auf eine diastolische Dysfunktion hinweisen. |

| Ausflusstrakte und Klappenstenosen | Im linksventrikulären Ausflusstrakt (LVOT) misst man mit PW-Doppler die Flussgeschwindigkeit des Blutauswurfs. Diese wird unter anderem gebraucht, um per Kontinuitätsgleichung die Klappenöffnungsfläche bei Aortenstenose zu berechnen. Für sehr hohe Geschwindigkeiten über der Aortenklappe selbst (bei engster Stelle) nutzt man dann CW-Doppler, um den maximalen Druckgradienten zu ermitteln. So lässt sich nicht-invasiv der Schweregrad der Stenose bestimmen. Generell erlaubt Doppler-Echo auf diese Weise die Quantifizierung von Druckgradienten und Flussvolumina im Herz-Kreislauf, was früher nur mittels Katheter möglich war. |

| Regurgitationen (Klappeninsuffizienzen) | Auch das Ausmaß von Klappenundichtigkeiten kann mittels PW-Doppler und CW-Doppler semiquantitativ erfasst werden – z.B. über die Flussprofile der Rückflüsse oder die Dauer und Intensität der Regurgitations-Jets. In Verbindung mit Farb-Doppler (der die Regurgitationszone visualisiert) gewinnt man ein umfassendes Bild der Insuffizienz. |

Neben den Herzklappen werden auch Shunts (z.B. VSD, ASD) oder Flüsse in Gefäßprothesen und Bypässen mittels PW-Doppler beurteilt. Kurz gesagt liefert die Dopplersonographie in der Kardiologie präzise hämodynamische Informationen, die die rein morphologische Beurteilung durch das B-Bild ergänzen. Die gewonnenen Geschwindigkeits-Kurven erlauben dabei Aussagen über den zeitlichen Verlauf des Blutflusses und decken hämodynamische Störungen auf – sei es eine Verengung, ein undichter Klappenschluss oder ein abnormer Blutfluss wie bei Shunts.

Angiologie und Gefäßdiagnostik

In der Gefäßmedizin (Angiologie, Radiologie) ist der PW-Doppler integraler Bestandteil der Duplexsonographie der Arterien und Venen. Hier einige typische Anwendungen:

| Kategorie | Beschreibung |

|---|---|

| Karotissonographie | Bei der Untersuchung der Halsarterien (A. carotis) wird mittels PW-Doppler die Geschwindigkeit des Blutstroms in den Gefäßen gemessen. Ein deutlich erhöhter Peak der systolischen Flussgeschwindigkeit in einem Segment der Arterie deutet auf eine Stenose hin. Anhand definierter Geschwindigkeits-Schwellen kann der Stenosegrad abgeschätzt werden (z.B. Verdopplung der normalen Flussgeschwindigkeit = hochgradige Verengung). Der Farbdoppler zeigt die Turbulenzen farblich, während der PW-Doppler die exakten Werte liefert. So lassen sich gefährliche Verengungen, die Schlaganfälle auslösen könnten, frühzeitig erkennen. |

| Periphere Arterien (Beine, Arme) | Bei Patienten mit Verdacht auf pAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit) ermöglicht der PW-Doppler die Lokalisierung von Gefäßverschlüssen oder Engstellen. Charakteristische Flusskurven (triphasisch, biphasisch, monophasisch) geben Hinweis auf den Zustand des arteriellen Systems. In der Beindiagnostik wird beispielsweise die Doppler-gestützte Verschlussdruckmessung (Doppler-ABI) genutzt, um den Knöchel-Arm-Index zu bestimmen. Ein pathologisch niedriger ABI-Wert ist ein Indikator für pAVK. |

| Venöse Diagnostik | Auch in Venen kommt der PW-Doppler zum Einsatz – beispielsweise um venöse Insuffizienzen aufzudecken. Bei Verdacht auf Klappenschwäche (etwa Krampfadern) kann man mit PW-Doppler testen, ob ein pathologischer Reflux vorliegt: Nach Kompression der Wade oder Valsalva-Manöver zeigt ein abnorm langanhaltender Rückstrom im Dopplersignal eine Venenklappeninsuffizienz an. Bei tiefen Venenthrombosen (TVT) hilft der Doppler, Kollateralflüsse oder Flusshindernisse zu beurteilen, auch wenn primär die Kompressionssonographie im B-Bild im Vordergrund steht. |

| Viszerale Gefäße | In der Abdomensonographie misst man mit PW-Doppler z.B. die Flussprofile der Nierenarterien (zum Nachweis einer Nierenarterienstenose) oder der Lebergefäße. So kann der Hepatologe etwa den V. portae-Fluss beurteilen (Portalkreislauf bei Verdacht auf Portale Hypertension) oder der Nephrologe die Flusswiderstände in den Nierenarterien berechnen (Resistive Index). Auch Transplantatgefäße, Dialyseshunts u.v.m. werden mit Doppler überwacht. Kurzum: Überall dort, wo es auf die Hämodynamik in Gefäßen ankommt, liefert der PW-Doppler entscheidende Zusatzinformationen. |

In all diesen Bereichen gilt: Der PW-Doppler macht die Untersuchung zum Duplex-Ultraschall, indem er das anatomische Bild (B-Bild) um quantitative Flussinformationen ergänzt. Durch die Nicht-Invasivität und Echtzeit-Ergebnisse hat sich diese Methode zu einem goldenen Standard in der Gefäßdiagnostik entwickelt – sie ist sicher, schnell und beliebig oft wiederholbar.

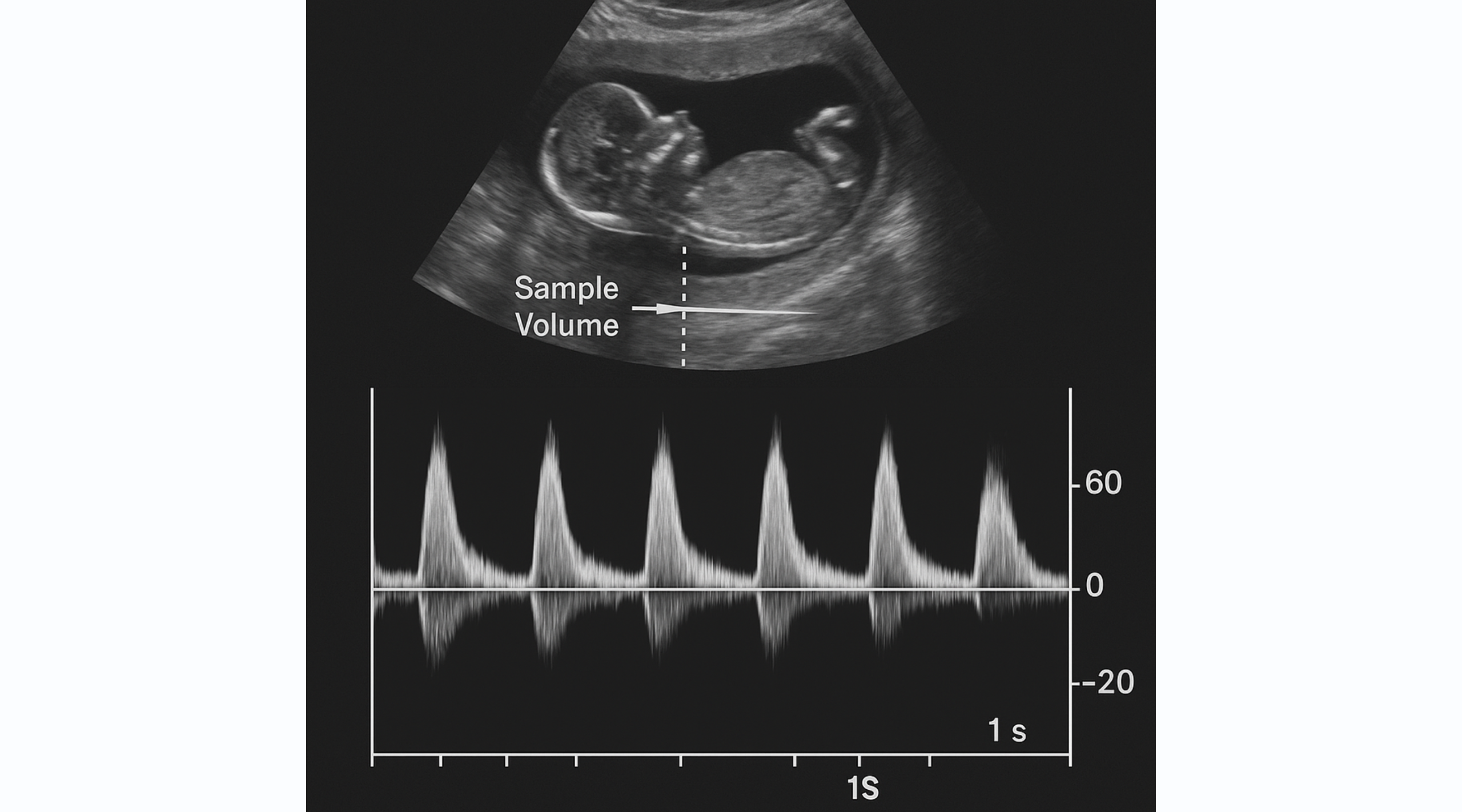

Pränataldiagnostik und weitere Anwendungen

Auch in der Geburtshilfe und Pränatalmedizin spielt der PW-Doppler eine wichtige Rolle. Ein bekanntes Beispiel ist das Kardiotokogramm (CTG): Hier wird die Herzfrequenz des Fötus meistens mittels PW-Doppler-Ultraschall erfasst und als Herzschlagkurve in bpm aufgezeichnet. Ein spezieller Doppler-Sensor am mütterlichen Bauch misst die Bewegung des fetalen Herzens (bzw. der Blutströmung im Herzen) und ermöglicht so die Überwachung des ungeborenen Kindes während Schwangerschaft und Geburt. Diese Doppler-Methode hat die fetale Überwachung revolutioniert, da sie kontinuierlich und nicht-invasiv den Herzschlag des Kindes wiedergibt, ohne dem Fötus zu schaden.

Des Weiteren werden fetale und uteroplazentare Gefäße dopplersonographisch untersucht. Beispielsweise misst man die Strömung in der Nabelschnurarterie oder der fetalen Hirnarterie, um Hinweise auf Versorgungsengpässe oder Plazentainsuffizienz zu erhalten. Veränderungen im Doppler-Index (z.B. erhöhte Widerstandsindices) können auf eine Gefährdung des Kindes hinweisen, sodass frühzeitig therapeutische Maßnahmen (wie z.B. eine vorzeitige Entbindung) erwogen werden können. Die Doppler-Ultraschalldiagnostik in der Schwangerschaft unterliegt strengen Indikationsstellungen, ist aber bei medizinischer Notwendigkeit als sicher eingestuft. So betont z.B. die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM), dass in der Schwangerschaft bei fachgerechter Anwendung keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten sind.

Zu guter Letzt sei erwähnt, dass PW-Doppler auch in anderen Fachgebieten Einsatz findet – von der Neurologie (Transkranieller Doppler der Hirnarterien) bis hin zur Intensivmedizin (z.B. Messung der V. cava-Kollapsrate zur Volumenstatusabschätzung). Die Vielseitigkeit dieser Methode macht sie zu einem wertvollen Werkzeug für Ärzte vieler Disziplinen.

Vorteile des PW-Dopplers

Die Vorteile des PW-Dopplers liegen auf der Hand, lassen sich aber auch anhand einiger Punkte zusammenfassen:

| Vorteil | Beschreibung |

|---|---|

| Gezielte Messung (örtliche Präzision) | Durch das frei wählbare Messvolumen kann die Blutflussmessung punktgenau dort erfolgen, wo es diagnostisch relevant ist. Diese Tiefenselektivität ist einzigartig für den PW-Doppler und besonders nützlich, wenn man spezifische Strömungen isoliert betrachten will – zum Beispiel den Fluss durch eine einzelne Herzklappe oder eine eng umschriebene Stenose in einem Gefäß. |

| Hohe Aussagekraft der Kurven | Das Spektraldoppler-Signal zeigt die zeitliche Verteilung von Geschwindigkeit und Flussrichtung sehr detailliert. Ärzte können daraus vielfältige Informationen gewinnen – von Turbulenzen (Spektrumbreite) über rhythmische Besonderheiten (z.B. Pulsus paradoxus erkennbar im Doppler) bis hin zu quantitativen Maximalwerten. Diese gewonnenen Kurven erlauben konkrete Aussagen über hämodynamische Gegebenheiten und Störungen. |

| Nicht-invasiv und sicher | Die Untersuchung mit Ultraschall-Doppler ist vollkommen nicht-invasiv, schmerzfrei und ohne Strahlenbelastung. Im Gegensatz zu Röntgen oder CT gibt es keine ionisierende Strahlung. PW-Doppler-Ultraschall gilt als sicher und unbedenklich für Patienten – Komplikationen sind nicht zu erwarten, solange übliche Untersuchungszeiten nicht massiv überschritten werden. Dies ist ein großer Vorteil insbesondere in der Schwangerschaftsdiagnostik und bei Verlaufsuntersuchungen, die mehrfach wiederholt werden. |

| Vielfältige Einsatzmöglichkeiten | PW-Doppler ist flexibel einsetzbar in nahezu allen Bereichen der Medizin, wo Blutfluss eine Rolle spielt – Kardiologie, Angiologie, Radiologie, Gynäkologie, Nephrologie, u.v.m. Von der Kopfarterie bis zur Zehenspitze lassen sich Gefäße sonographisch beurteilen. Diese Vielseitigkeit macht Ultraschalldoppler zu einem der am häufigsten genutzten diagnostischen Tools in Kliniken und Praxen. |

| Kosteneffizienz und Verfügbarkeit | Ultraschallgeräte mit Doppler-Funktion sind heutzutage weit verbreitet. Die Untersuchung ist vergleichsweise kostengünstig und schnell durchführbar. Viele Praxen und Kliniken verfügen über Duplex-Ultraschallgeräte, sodass der PW-Doppler ohne großen logistischen Aufwand verfügbar ist. Im Vergleich zu invasiven Diagnostiken oder teuren bildgebenden Verfahren (MRT, Angio-CT) stellt die Dopplersonographie eine ökonomisch sinnvolle Erstlinientechnik dar. |

Natürlich gibt es neben diesen Vorteilen auch einige Grenzen und Herausforderungen zu beachten. Ein Punkt ist das bereits erwähnte Aliasing: Bei zu hohen Geschwindigkeiten (> ca. 1,5–2 m/s) kann der PW-Doppler die Flussgeschwindigkeit nicht mehr korrekt darstellen. Der Untersuchende muss dies erkennen und gegebenenfalls auf CW-Doppler wechseln oder Einstellungen anpassen (z.B. PRF erhöhen, Grundlinie verschieben). Ein weiterer Aspekt ist die richtige Platzierung und Größe des Sample Volumes: Ist das Messvolumen sehr klein gewählt, kann es zu höheren Messfehlern kommen. Eine aktuelle Studie fand beispielsweise, dass Probenräume unter 1,5 mm Durchmesser zu deutlich größeren Fehlern und Überschätzung der maximalen Geschwindigkeit führen können (Abweichungen über 20%). Dies unterstreicht, dass Anwender die Technik beherrschen und optimal einstellen müssen, um verlässliche Resultate zu erhalten. Die Interpretation der Doppler-Kurven erfordert ebenfalls Erfahrung: Strömungsmuster können komplex sein, Artefakte müssen erkannt und richtig gedeutet werden – all das erfordert spezialisiertes Wissen und Übung. Dennoch sind diese Herausforderungen durch Schulung gut zu meistern, und der diagnostische Mehrwert des PW-Dopplers überwiegt bei weitem.

Was sagt der Doppler konkret aus?

Abschließend zur Kernfrage: Was “sagt” der Doppler nun konkret aus? Vereinfacht: Er liefert quantitative Informationen über den Blutfluss, die wir so direkt mit bloßem Auge nicht erkennen könnten. Die Doppler-Spektralkurve gibt für den gewählten Ort im Körper an, wie schnell und in welche Richtung das Blut dort strömt, und zwar im zeitlichen Verlauf über den Herzzyklus. Daraus lassen sich zahlreiche medizinische Schlüsse ziehen:

| Aspekt | Beschreibung |

|---|---|

| Flussgeschwindigkeit und Druckgradienten | Die Flussgeschwindigkeit – insbesondere ihre Maximal- und Mittelwerte – ermöglicht es, Druckgradienten und Klappenöffnungsflächen zu berechnen. Nach dem vereinfachten Bernoulli-Prinzip entspricht beispielsweise ein gemessener Jet von 4 m/s über einer Herzklappe einem Druckgradienten von etwa 64 mmHg. Auf diese Weise erlaubt die Dopplermessung erstmals eine nicht-invasive Quantifizierung von Druckunterschieden im Herzen und in Gefäßen. Früher musste man hierfür Herzkatheter messen; heute liefert der Ultraschall die nötigen Daten. |

| Profil der Kurve | Das Profil der Kurve (also die Form über die Zeit) sagt aus, ob der Fluss laminar oder turbulent ist, ob er phasisch oder kontinuierlich erfolgt und ob pathologische Veränderungen vorliegen. Zum Beispiel zeigt ein gesunder arterieller Fluss in den Beinen ein dreiphasisches Muster; wird es monophasisch, liegt vermutlich eine Durchblutungsstörung vor. In der Herzdiagnostik verrät das Verhältnis verschiedener Anteile der Kurve (etwa E- zu A-Welle im Mitralfluss) wichtige Informationen über die Herzfunktion. Die gewonnenen Kurven erlauben Aussagen über die zeitliche Verteilung der Flussgeschwindigkeit und -richtung sowie über hämodynamische Störungen – sprich: man erkennt, wann im Herzzyklus wie schnell Blut fließt und kann daraus auf Verengungen, Undichtigkeiten oder Steifigkeiten von Gefäßen/Herzkammern schließen. |

| Richtung des Blutflusses | Ob das Blut auf die Sonde zu oder von ihr weg strömt, entnimmt man der Lage des Signals oberhalb oder unterhalb der Nulllinie. Dies ermöglicht z.B. in der Venendiagnostik den Nachweis von pathologischen Rückflüssen (Signal kehrt bei Valsalva nach unten um) oder in der Herzdiagnostik die Unterscheidung zwischen Vorwärts- und Rückwärtsfluss über eine Klappe. |

| Zeitliche Parameter | Über den Doppler lassen sich auch Zeiten und Frequenzen ermitteln – z.B. die Herzfrequenz (Abstand der Beats auf der Zeitachse), die Beschleunigungszeit eines Flusses (wichtiger Marker bei Aortenstenose oder pulmonaler Hypertonie), die Vorhoffüllungszeit etc. Diese liefern zusätzliche diagnostische Hinweise. |

Zusammengefasst gibt der PW-Doppler dem Untersucher ein komplettes hämodynamisches Bild an der Stelle, an der gemessen wird. Geschwindigkeit, Richtung und Flussmuster werden in Zahlen und Kurven greifbar gemacht. Dies quantifiziert klinische Befunde: Ein Herzgeräusch wird z.B. im Doppler zu einem messbaren hohen Geschwindigkeitsjet; eine tastbare Pulsation wird zum konkreten Flussprofil. Dadurch können wir Befunde objektivieren, Krankheitsgrade einstufen (etwa Schweregrad einer Stenose in % oder Grad I–IV bei Insuffizienzen anhand der Flussgeschwindigkeit) und den Erfolg von Therapien überwachen (z.B. Abnahme einer Flussgeschwindigkeit nach Stentimplantation bedeutet erfolgreiche Beseitigung der Stenose).

Nicht zuletzt erhöht der Doppler die diagnostische Sicherheit: Ein vollständig normaler PW-Doppler-Befund schließt hämodynamisch relevante Probleme an der untersuchten Stelle weitgehend aus. Umgekehrt liefert ein auffälliger Doppler-Befund klare Anhaltspunkte, wo genauer hingeschaut oder weiterführende Maßnahmen ergriffen werden müssen.

Fragen zur Gerätewahl?

Individuelle Beratung für Ihre Praxis

Unsicher, ob PW-Doppler, CW-Doppler, Farbdoppler oder Power-Doppler für Ihre spezifischen diagnostischen Anforderungen optimal sind?

Ob Unsere Expert:innen beraten Sie persönlich – mit Erfahrung aus über 1.000 Doppler-Anwendungen in Kardiologie, Angiologie und Pränataldiagnostik.