Leber Elastographie – moderne nicht-invasive Diagnostik der Leberfibrose

Schädigungen der Leber bleiben oft lange unbemerkt und werden häufig erst in fortgeschrittenen Stadien entdeckt. Eine frühe Diagnose ist jedoch entscheidend, um rechtzeitig gegenzusteuern. Traditionell galt die Leberbiopsie als Goldstandard zur Beurteilung von Fibrose (Bindegewebsvermehrung) und Zirrhose in der Leber – ein invasiver Eingriff mit Risiken und nur punktueller Gewebeprobe. Leber Elastographie bietet hier eine schonende Alternative: Sie ermöglicht die nicht-invasive Messung der Lebersteifigkeit, um das Ausmaß von Leberfibrose und Leberzirrhose abzuschätzen. Dieses Verfahren hat sich seit Mitte der 2000er Jahre rasant entwickelt und wird heute von vielen Experten als „Goldstandard“ der nicht-invasiven Leberdiagnostik angesehen.

Schätzungen zufolge weist inzwischen etwa ein Viertel bis ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung eine Fettleber (nicht-alkoholische Leberverfettung, NAFLD) auf – entsprechend hoch ist der Bedarf an risikoarmer Diagnostik. Die Leber-Elastographie erlaubt eine frühzeitige Erkennung und Verlaufsbeobachtung chronischer Lebererkrankungen ohne den Patienten durch invasive Eingriffe zu belasten. Im Folgenden wird diese Fibroscan-Technologie näher erläutert, ihre Varianten und Einsatzgebiete beschrieben sowie Vor- und Nachteile aus fachlicher Sicht beleuchtet.

Was ist Leber-Elastographie und wie funktioniert sie?

Die Leber-Elastographie (häufig synonym FibroScan-Untersuchung genannt) ist ein schmerzfreies Ultraschallverfahren zur quantitativen Bewertung der Lebergesundheit. Dabei wird die Steifigkeit des Lebergewebes gemessen und als numerischer Wert in Kilopascal (kPa) angegeben. Härteres, unelastischeres Gewebe – wie es bei fortgeschrittener Leberfibrose oder Zirrhose vorliegt – lässt die Messwerte ansteigen, während gesundes, weiches Lebergewebe niedrige kPa-Werte aufweist. Die Methode beruht auf elastischen Scherwellen: Über einen speziellen Schallkopf werden mechanische Impulse niederfrequenter Ultraschallwellen in die Leber gesendet, die das Gewebe minimal deformieren. Ein integrierter Sensor misst die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser Wellen, welche proportional zur Gewebesteifigkeit ist. Je schneller sich die Welle durch die Leber ausbreitet, desto steifer ist das Gewebe und desto höher der kPa-Wert. Bei gesunden Lebern werden typischerweise sehr niedrige Werte um 3–5 kPa gemessen, während zirrhotisch veränderte Lebern oft über 12–14 kPa erreichen. Die Ergebnisse liefern Ärzten somit eine präzise Einschätzung des Fibrosegrades und sind essenziell für die Früherkennung und Therapiewahl bei Leberschäden.

Wissenschaftliche Etablierung: Die Leber-Elastographie wurde ab etwa 2005 zunächst im universitären Bereich eingeführt und in den letzten Jahren durch unzählige Studien validiert. Mittlerweile wird ihre Gleichwertigkeit zur Leberbiopsie bei der Beurteilung des Fibrosegrades allgemein anerkannt. In vielen Fällen können Ärzte dank Elastographie auf eine diagnostische Biopsie verzichten oder diese gezielter einsetzen. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, den Fibroseumbau im Verlauf zu beobachten – z.B. um das Therapieansprechen bei Hepatitis oder Fettleber-Erkrankungen zu kontrollieren. Die Elastographie erfasst dabei ein viel größeres Lebergewebe-Volumen (bis zu 100-fach) als eine Biopsie und liefert somit repräsentativere Resultate der gesamten Leber.

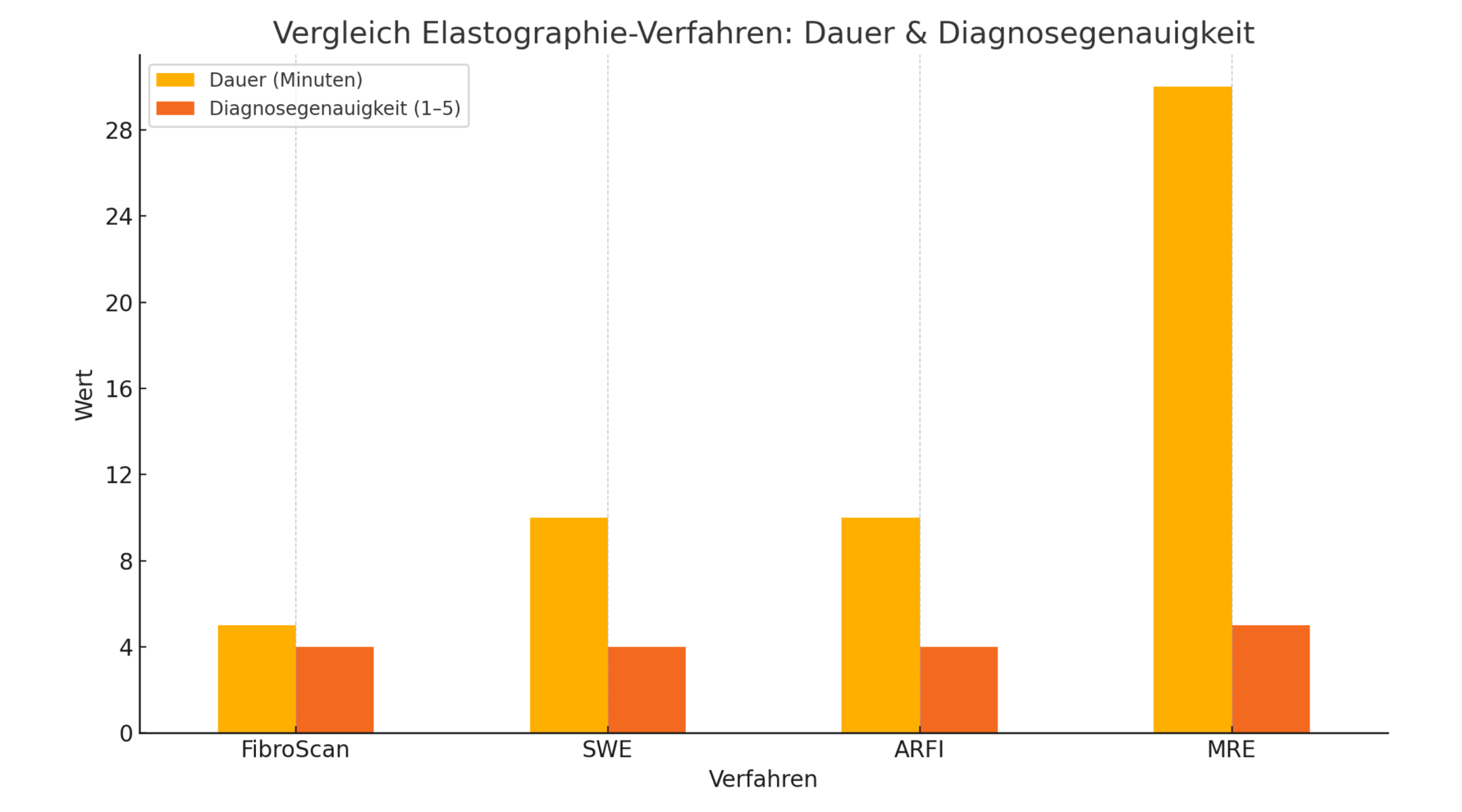

Verfahren der Leber-Elastographie: FibroScan und Alternativen

Unter dem Oberbegriff Leber-Elastographie werden heute mehrere technische Verfahren zusammengefasst, die alle die Gewebesteifigkeit der Leber messen. Im klinischen Alltag haben sich vor allem Ultraschall-basierte Methoden etabliert:

Transiente Elastographie (FibroScan):

Hierbei handelt es sich um das bekannteste Verfahren, repräsentiert durch das Spezialgerät FibroScan® (Firma Echosens). Eine Ultraschallsonde wird zwischen den rechten Rippen aufgesetzt und sendet einen kurzen mechanischen Impuls in die Leber. Anschließend misst die Sonde die Geschwindigkeit der entstehenden Scherwelle im Lebergewebe. Aus dieser ermittelt das Gerät den Lebersteifigkeitswert in kPa. Die transiente Elastographie ist schnell (Messung in wenigen Minuten) und liefert zuverlässige Ergebnisse zur Abschätzung von Fibrosegraden. Sie ist besonders nützlich zur Beurteilung chronischer Erkrankungen wie Virushepatitis oder Fettleber, als schnelle, nicht-invasive Alternative zur Biopsie.

Scherwellen-Elastographie (SWE):

Dies ist eine Weiterentwicklung innerhalb herkömmlicher Ultraschallgeräte. Dabei erzeugt der Ultraschallkopf selbst lokale Scherwellen in der Leber und misst deren Ausbreitung. Man unterscheidet punktuelle SWE (pSWE, z.B. ARFI in Siemens/Philips-Geräten) und zweidimensionale SWE (2D-SWE), die sogar Elastizitätskarten der Leberregion liefert. SWE ist in hochwertige Ultraschallsysteme integriert und kann während einer normalen Sonographie parallel durchgeführt werden, um zusätzliche Informationen über die Lebersteifigkeit an verschiedenen Punkten zu gewinnen.

Akustische Strahlungsimpuls-Elastographie (ARFI):

ARFI ist eine Variante der pSWE, bei der kurze Hochenergie-Ultraschallimpulse Gewebeschwingungen auslösen. Die resultierenden Scherwellen werden gemessen, analog zur transienten Elastographie. Der Vorteil von ARFI: Es ist direkt in moderne Ultraschallgeräte eingebaut und somit breit verfügbar. Viele Hersteller (z.B. Mindray, Alpinion) bieten ARFI-Optionen an, sodass kein separates Gerät nötig ist.

Magnetresonanz-Elastographie (MRE):

Auch die MRT-Bildgebung kann mit elastographischen Techniken kombiniert werden. Dabei erzeugen spezielle Vibrationskissen Scherwellen, die mittels MRT ausgelesen werden. MRE erlaubt eine dreidimensionale Kartierung der Lebersteifigkeit und gilt als äußerst genau, ist jedoch aufwendig und teuer. In der Routine kommt MRE daher seltener zum Einsatz und bleibt spezialisierten Zentren vorbehalten.

Abgrenzung: Allen genannten Verfahren gemein ist das Prinzip der Elastizitätsmessung. Unterschiede bestehen in der technischen Umsetzung und Auflösung. Das FibroScan-Gerät arbeitet eigenständig und liefert einen Mittelwert aus typischerweise 10 Messungen in einem definierten Lebersegment. Demgegenüber können SWE/ARFI in Echtzeit und an verschiedenen Punkten der Leber durchgeführt werden, meist im Rahmen einer Ultraschalluntersuchung. Insgesamt ergänzen sich die Methoden – wichtige pathologische Verhärtungen werden von allen zuverlässig erkannt. Die Uniklinik Düsseldorf z.B. bietet daher alle gängigen Verfahren (FibroScan, 2D-SWE, ARFI) parallel an, um je nach Fragestellung die optimale Methode zu wählen.

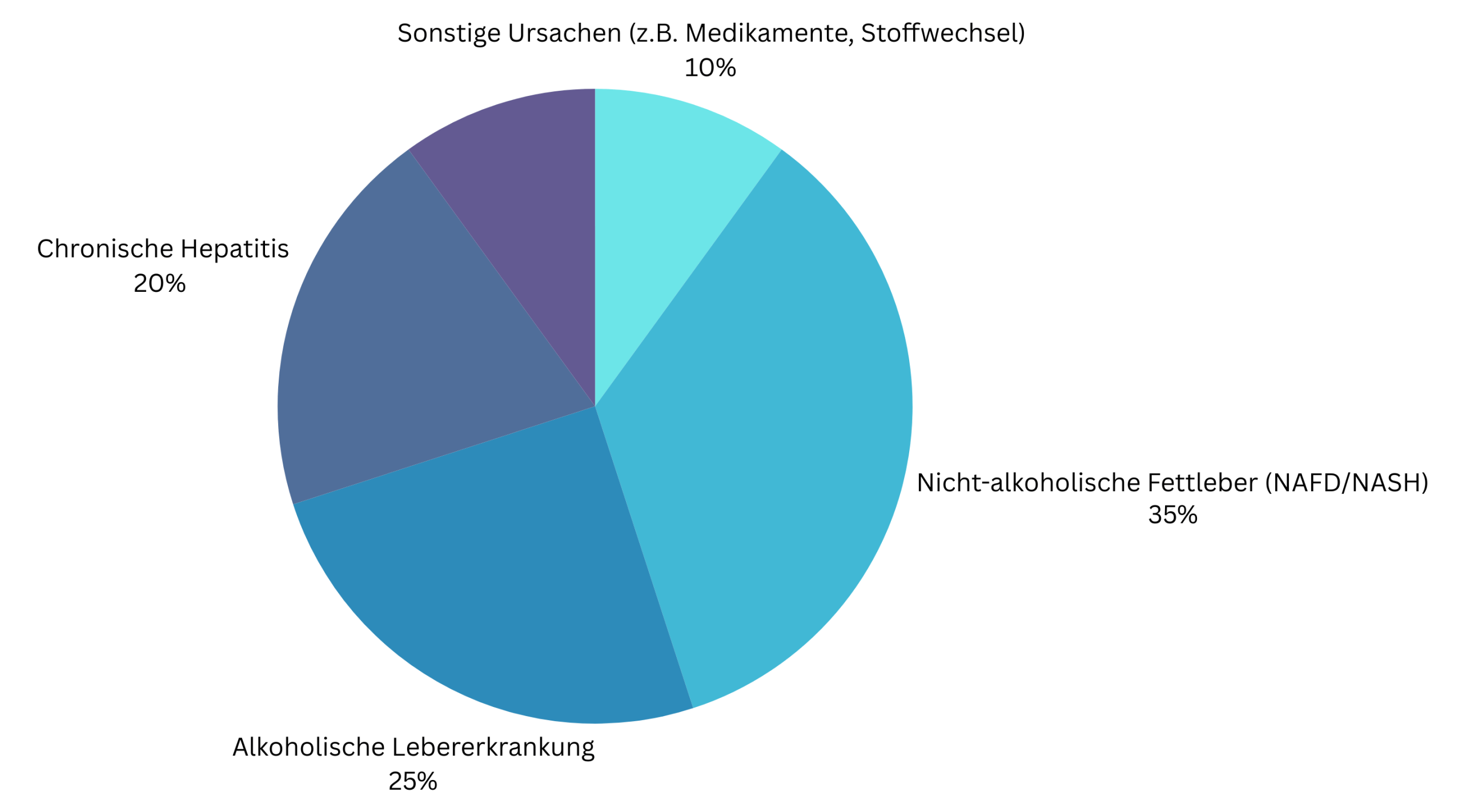

Indikationen und Einsatzgebiete

Die Leber-Elastographie hat sich bei einer Vielzahl von Lebererkrankungen als hilfreich erwiesen. Wichtige Indikationen und Anwendungsgebiete sind unter anderem:

Chronische Virushepatitis (HBV, HCV):

Zur Beurteilung und Überwachung von Leberfibrose und incipienter Zirrhose bei Patienten mit chronischer Hepatitis B oder C. FibroScan ermöglicht es, das Fibrosestadium nicht-invasiv zu bestimmen und so das Risiko einer Zirrhose-Entwicklung oder von Komplikationen früh abzuschätzen. Beispielsweise kann vor der Einleitung einer antiviralen Therapie bei Hepatitis C die Fibrosegradeinteilung per Elastographie erfolgen, was früher oft nur durch Biopsie möglich war.

Nicht-alkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD/NASH):

Bei Patienten mit Leberverfettung (metabolischer Fettleber) dient die Elastographie der Früherkennung einer Fibrosierung. Da die Fettleber selbst oft lange gutartig verläuft, ist es wichtig, jene Patienten herauszufiltern, bei denen sich bereits eine entzündliche Steatohepatitis (NASH) mit Fibrose entwickelt. Etwa 20–25% der Erwachsenen haben eine Fettleber – die Methode hilft, diejenigen mit höherem Risiko für Zirrhose zu identifizieren. So kann bei NAFLD-Patienten mit erhöhten Leberwerten per FibroScan entschieden werden, wer engmaschiger kontrolliert oder behandelt werden muss.

Alkoholische Lebererkrankung:

Ähnlich wie bei NAFLD lässt sich auch bei Alkoholabusus eine beginnende Fibrose frühzeitig detektieren. Elastographie dient hier der Risikostratifizierung – hohe Steifigkeitswerte können z.B. auf eine fortgeschrittene Narbenbildung hinweisen, selbst wenn klassische Symptome fehlen. So können Patienten rechtzeitig zur Abstinenztherapie motiviert und überwacht werden.

Leberzirrhose und Komplikationsrisiko:

Bei bekannter Zirrhose hilft die Elastographie, das Risiko von Komplikationen einzuschätzen. Studien zeigen, dass sehr hohe Steifigkeitswerte mit einem erhöhten Risiko für Ösophagusvarizen und das Auftreten eines hepatozellulären Karzinoms (HCC) einhergehen. Daher kann FibroScan genutzt werden, um Patienten zu identifizieren, die engmaschige endoskopische Kontrollen oder präventive Maßnahmen (z.B. Betablocker bei Varizen) benötigen.

Therapie-Monitoring:

Patienten mit chronischen Lebererkrankungen (z.B. chronische Hepatitis, Autoimmunhepatitis, Fettleber) werden oft über Jahre behandelt. Die Elastographie eignet sich zur Verlaufskontrolle, da sie beliebig oft wiederholt werden kann, ohne den Patienten zu belasten. So kann z.B. unter antiviraler Hepatitis-C-Therapie verfolgt werden, ob die Lebersteifigkeit als indirektes Maß für die Fibrose zurückgeht (Regression) oder stabil bleibt – ein Hinweis auf Therapieerfolg.

Neben den genannten Indikationen ist die Leber-Elastographie auch für Risikogruppen empfehlenswert, z.B. bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, Adipositas, metabolischem Syndrom oder langjährigem Alkoholkonsum. In diesen Gruppen tritt eine Fibrose häufig auf, ohne dass Symptome vorliegen. Durch frühzeitige Diagnostik können Lebensstilmaßnahmen oder Therapien eingeleitet werden, bevor es zur Zirrhose kommt.

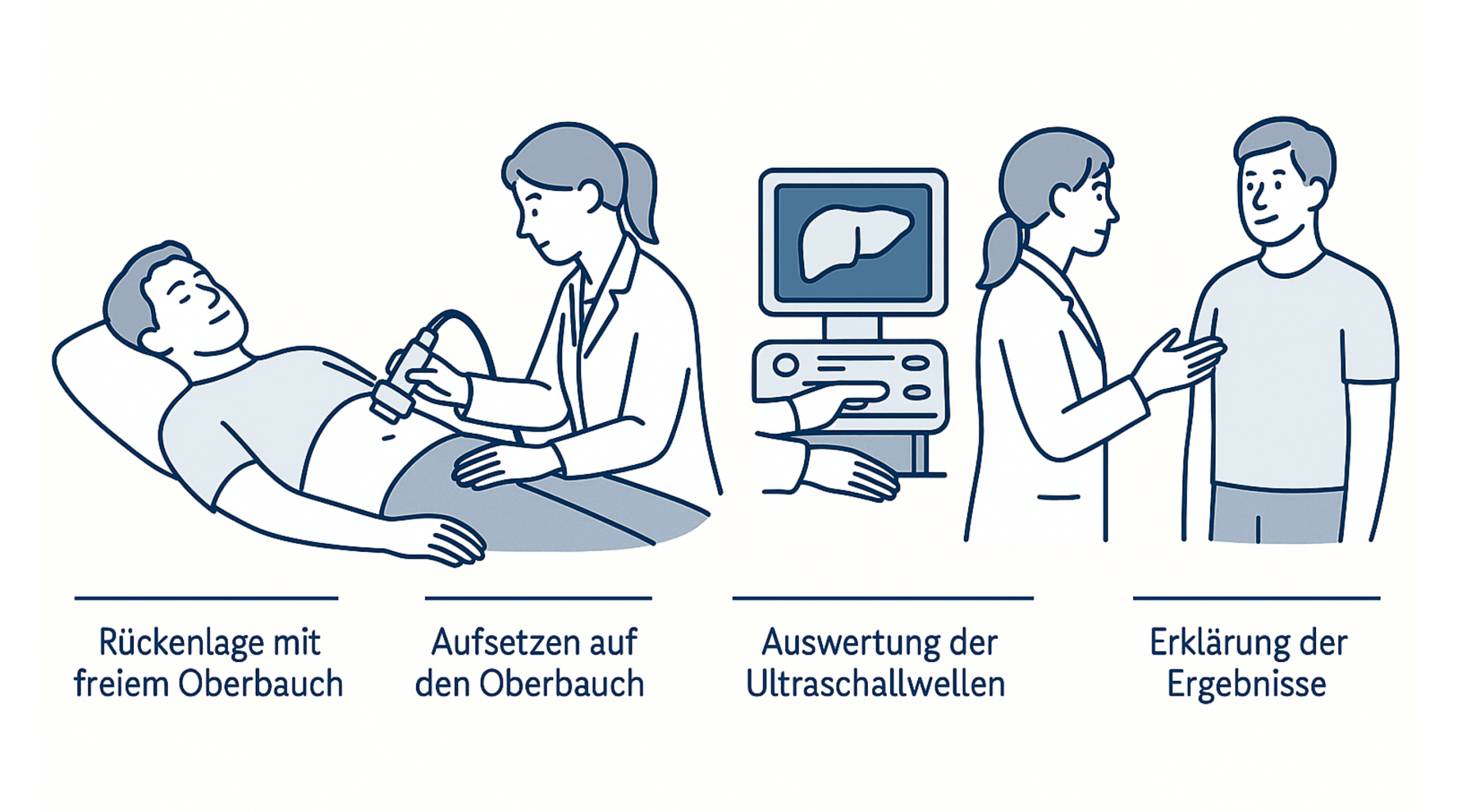

Ablauf der Untersuchung (FibroScan)

Die Durchführung einer Leber-Elastographie ist einfach, schnell und für den Patienten kaum spürbar. Meist wird die Messung als ambulante Untersuchung in spezialisierten Zentren oder Praxen angeboten. Der Untersuchungsablauf gliedert sich typischerweise wie folgt:

1. Vorbereitung: Der Patient liegt entspannt in Rückenlage. Idealerweise erfolgt die Messung nüchtern – eine Nahrungskarenz von ca. 3–4 Stunden vor dem Termin wird empfohlen, um artefaktfreie Werte zu erhalten. Vor Beginn tastet der Arzt den Leberbereich ab und führt oft zunächst einen kurzen Ultraschall durch, um die optimale Position und einen geeigneten Messbereich in der Leber zu bestimmen. So wird z.B. auf störende Faktoren wie Darmgas, Leberzysten oder einen großen Abstand zur Leber (bei Adipositas) geachtet.

2. Messung: Der Schallkopf des FibroScan bzw. Ultraschallgeräts wird im rechten Oberbauch zwischen den Rippen auf die Haut gesetzt (meist über dem rechten Leberlappen). Ein Kontaktgel stellt sicher, dass die Ultraschallwellen ungehindert ins Gewebe gelangen. Nun werden mehrere elastographische Messungen durchgeführt – das Gerät sendet dabei kurze, nicht spürbare Impulse aus. Der Patient nimmt allenfalls eine leichte Vibration oder einen sanften Druck an der Haut wahr, jedoch keine Schmerzen. Jeder Impuls dauert nur Millisekunden; zwischen den Messungen pausiert der Arzt kurz, um das Gerät neu zu positionieren. Wichtig ist, dass der Patient ruhig atmet und entspannt liegt, da Muskelanspannung oder Tiefatmen die Leberlage verändern können.

3. Dauer und Anzahl der Messungen: Insgesamt werden in der Regel 10 Messungen an derselben Stelle durchgeführt, um ein verlässliches Mittelwert-Ergebnis zu erhalten. Die gesamte Prozedur ist sehr kurz – in etwa 5–10 Minuten sind alle Messungen abgeschlossen. Währenddessen kann der Patient normal weiteratmen; es ist keine Sedierung oder spezielle Nachbeobachtung erforderlich.

4. Auswertung: Direkt im Anschluss berechnet das Gerät aus den Einzelmessungen den mittleren Lebersteifigkeitswert in kPa. Zusätzlich wird oft die Messqualität angegeben (z.B. Streuung der Werte, so genannte IQR/Median-Ratio). Der Arzt erhält sofort einen Zahlenwert, der dem Patienten erklärt werden kann. Moderne FibroScan-Geräte ermitteln gleichzeitig den CAP-Wert (Controlled Attenuation Parameter) zur Fettleber-Diagnostik (siehe unten). Das Resultat wird in Kontext zu Normwerten und dem klinischen Bild gesetzt. Bei Bedarf können die Rohdaten gespeichert oder ein Befundbericht erstellt werden.

5. Nachbereitung: Da die Elastographie nicht-invasiv und ohne Medikamente abläuft, ist keine Erholungszeit nötig. Der Patient kann unmittelbar danach seinen üblichen Aktivitäten nachgehen – im Gegensatz zur Biopsie, bei der Bettruhe und Nachbeobachtung notwendig wären. Es sind keine Nebenwirkungen zu erwarten; das Verfahren ist strahlenfrei und kann beliebig oft wiederholt werden.

Insgesamt ist der Ablauf vergleichbar mit einer routinemäßigen Ultraschalluntersuchung des Bauchs – jedoch mit dem Unterschied, dass hier ein quantitativer Messwert (Lebersteifigkeit) im Vordergrund steht. Komfort und Sicherheit für den Patienten sind exzellent: Die Elastographie ist komplett nebenwirkungsfrei und verursacht weder Blutungen noch Schmerzen. Dies trägt zur hohen Akzeptanz bei Patienten und Ärzten bei.

Vorteile der Leber-Elastographie

Die Leber-Elastographie hat sich in der Hepatologie so schnell durchgesetzt, weil sie gegenüber der klassischen Biopsie und anderen Methoden eine Reihe von Vorteilen bietet:

| Vorteil | Beschreibung |

|---|---|

| Nicht-invasiv und schmerzfrei | Kein Instrument wird eingeführt, keine Narkose, keine Strahlenbelastung. Kein Schmerz – maximal leichtes Klopfen. Kein Risiko für Blutungen, Infektionen oder Organverletzungen. |

| Ambulant und schnell | FibroScan dauert nur wenige Minuten, Ergebnis sofort verfügbar. Keine Wartezeit, keine Erholungszeit, keine Krankenhauseinweisung notwendig. |

| Wiederholbarkeit zur Verlaufskontrolle | Beliebig oft wiederholbar zur Überwachung von Krankheitsverlauf oder Therapieeffekten. Ideal für 6–12 Monatskontrollen. |

| Repräsentativeres Lebergewebe | Messung in großem Lebervolumen (~100x größer als Biopsie). Bessere Erfassung inhomogener Veränderungen. |

| Früherkennung und Risikobewertung | Detektion früher Fibrosestadien. Korrelation mit Risiko schwerer Verläufe (z. B. portale Hypertension, Ösophagusvarizen, HCC). |

| Breite Verfügbarkeit | Verfügbar in Kliniken und Schwerpunktpraxen, auch als IGeL-Leistung. Kosten ca. 50–150 €. |

| Erweiterte Informationen (Fettgehalt) | Gleichzeitige Messung des Steatosegrads (CAP-Wert) zusätzlich zur Fibrosebewertung. Besonders hilfreich bei NASH/Fettleber. |

| Kosten-Nutzen-Aspekt | Vermeidung unnötiger Biopsien. Einsparung von Labor- und stationären Kosten. Erstattungsoption über Analogabrechnung (GOÄ 410). |

Zusammenfassend bietet die Leber-Elastographie sowohl für Patienten als auch für Ärzte einen großen Mehrwert: Schnelle, risikolose Diagnostik mit hoher Aussagekraft. Sie verbessert das Screening auf Leberfibrose in Risikogruppen und erlaubt eine engmaschige Überwachung bekannter Lebererkrankungen – und das alles ohne Skalpell oder Nadel.

Grenzen und mögliche Fehlerquellen

Trotz ihrer vielen Vorzüge hat die Leber-Elastographie auch Limitationen, die bei der Interpretation der Ergebnisse bedacht werden müssen:

Eingeschränkte Anwendbarkeit bei Adipositas und Ascites:

Sehr starkes Übergewicht (BMI > 30) oder ausgeprägte Bauchwassersucht (Aszites) können die Untersuchung erschweren oder unmöglich machen. Das Fettgewebe dämpft die Ultraschallwellen und vergrößert den Abstand zur Leber, sodass das Signal abschwächt. Zwar gibt es spezielle FibroScan-Schallköpfe (XL-Probe) für Adipöse, doch bleiben extreme Fälle problematisch. Auch ein hoher Zwerchstand (z.B. bei COPD) kann den Schallweg behindern. In solchen Situationen stößt die Methode an physikalische Grenzen – hier liefert eine Biopsie oder alternativ eine MR-Elastographie verlässlichere Ergebnisse.

Kein direkter Hinweis auf Entzündung oder Ursache:

Die Elastographie misst primär die Fibrose-bedingte Steifigkeit. Entzündliche Aktivität in der Leber (z.B. akute Hepatitis) kann zwar auch zu vorübergehend erhöhter Steifigkeit führen, doch kann das Gerät nicht unterscheiden, ob ein hoher kPa-Wert von Fibrose oder einer aktiven Entzündung herrührt. Die Frage nach der entzündlichen Aktivität lässt sich aktuell (noch) nicht sicher beantworten. Ebenso wenig gibt die Elastographie Auskunft über die Ursache der Lebererkrankung – verschiedene Ätiologien (viral, alkoholisch, metabolisch) können ähnliche Steifigkeitswerte erzeugen. Zur vollständigen Diagnostik (inkl. Entzündungsgrad, Fettverteilung, Eisen etc.) bleibt in unklaren Fällen die Leberbiopsie der Goldstandard. Die Elastographie kann diese also nicht vollkommen ersetzen, sondern eher die Zahl der benötigten Biopsien reduzieren.

Erfahrungsabhängigkeit und Technik:

Die Qualität der Messung hängt von der Erfahrung des Untersuchers und richtigen Technik ab. Eine falsche Sondenpositionierung (z.B. Messen über einer Rippe oder einer Lebervene) kann fehlerhafte Werte liefern. Daher sollten Elastographie-Messungen nur von geschultem Personal durchgeführt und interpretiert werden. In der Regel gilt ein Ergebnis erst als valide, wenn genügend Messungen mit geringer Streuung vorliegen (Herstellerempfehlung: IQR/Median < 0,3). Bei zu großer Schwankung der Einzelmessungen sollte die Untersuchung wiederholt werden.

Interpretationsgrenzen in mittleren Bereichen:

Während extreme Befunde (sehr niedrige oder sehr hohe kPa-Werte) eindeutig sind, können intermediäre Werte schwer einzuordnen sein. Zum Beispiel liegt der Übergang von leichter Fibrose (F1) zu moderater Fibrose (F2) oft in einem Korridor von ~7–9 kPa – hier spielen Messunsicherheiten und Ätiologie eine Rolle. Die Cut-off-Werte sind nicht universal, sondern können je nach Grunderkrankung variieren. Ein Wert von 9 kPa kann bei Hepatitis C bereits F3 bedeuten, während er bei alkoholisierter Leber erst F2 sein könnte. Ärzte müssen daher stets den klinischen Kontext berücksichtigen. Gegebenenfalls werden ergänzende Labor-Marker (APRI, FIB-4, ALT-Werte) hinzugezogen, um die Fibroseabschätzung zu untermauern.

Kostenübernahme und Verfügbarkeit:

In Deutschland ist die Leber-Elastographie bislang keine Kassenleistung in der GKV. Das kann dazu führen, dass nicht alle Patienten darauf Zugriff erhalten, obwohl es medizinisch sinnvoll wäre. Allerdings erstatten Privatversicherungen den FibroScan häufig, und viele Kliniken führen ihn im Rahmen von Studien oder als Selbstzahler-Leistung durch. Mit steigender Evidenz und Nachfrage könnte sich dies ändern, jedoch stellt die begrenzte Vergütung aktuell einen hemmenden Faktor dar.

Trotz dieser Einschränkungen überwiegt der Nutzen der Leber-Elastographie deutlich. Wichtig ist, die Grenzen zu kennen, um Ergebnisse korrekt zu interpretieren. So sollte ein einzelner Messwert nie isoliert betrachtet werden, sondern immer zusammen mit Laborwerten, Bildgebung und Krankengeschichte des Patienten. Bei technischen Schwierigkeiten oder widersprüchlichen Befunden ist der Schritt zur Leberbiopsie nach wie vor gerechtfertigt – doch solche Fälle werden dank der hohen Verlässlichkeit moderner Elastographie-Geräte immer seltener.

Interpretation der Ergebnisse und Normwerte

Die Rohdaten der Leber-Elastographie – vor allem der Lebersteifigkeitswert in kPa – müssen in klinische Kontexte übersetzt werden. Normale Lebern weisen, wie erwähnt, sehr niedrige Werte auf (typischerweise um 4–5 kPa im FibroScan). Bei Gesunden liegen die meisten Messungen zwischen etwa 4,3 und 5,3 kPa. Werte in diesem Bereich schließen eine signifikante Fibrose praktisch aus (entspricht Fibrosegrad F0–F1). Steifigkeitswerte unter ~6 kPa werden daher allgemein als kein Nachweis einer Fibrose gewertet.

Mit steigenden kPa-Werten nimmt die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß einer Fibrosierung zu. Liegt der Messwert z.B. im Bereich von 7–9 kPa, kann bereits eine mäßige Fibrose (F2) vorliegen. In vielen Praxis-Leitfäden gelten ~7–8 kPa als Schwellenwert, ab dem eine signifikante Fibrose (≥ F2) wahrscheinlich ist. Werte oberhalb von 9–10 kPa deuten meist auf eine fortgeschrittene Fibrose (F3) hin.

Einen besonderen Stellenwert haben die hohen Steifigkeitswerte: Üblicherweise wird ab einem Bereich von circa 12–14 kPa das Vorliegen einer Leberzirrhose (F4) angenommen. Studien für Hepatitis C zeigen z.B., dass ein FibroScan-Wert > 12,5 kPa hochspezifisch für eine fortgeschrittene Zirrhose ist. Bei Hepatitis B liegen ähnliche Grenzwerte (~12 kPa) vor. Allerdings können die exakten Cut-offs je nach Erkrankungsursache etwas unterschiedlich sein: Bei cholestatischen Lebererkrankungen (z.B. PSC) wird teils schon ab ~17 kPa von Zirrhose ausgegangen, während bei alkoholischer Leber höhere Schwellen (~19 kPa) genannt werden. Diese Unterschiede resultieren aus der Art der Fibrose und Verteilung in der Leber. In der Praxis genügt es meist, grobe Bereiche zu kennen:

Orientierende Referenzwerte (FibroScan):

| Fibrosegrad | Bezeichnung | kPa-Wert | Kommentar |

|---|---|---|---|

| F0–F1 | keine/milde Fibrose | < 6 | normaler Befund |

| F2 | signifikante Fibrose | ca. 7–9 | moderate Vernarbung |

| F3 | fortgeschrittene Fibrose | ca. 9–14 | ausgeprägte Vernarbung |

| F4 | Zirrhose | > 12–14 | hochgradiger narbiger Umbau |

Diese Richtwerte sollten nicht schematisch verwendet werden, helfen aber bei der Einordnung eines FibroScan-Befundes. Wichtig ist, dass Graubereiche existieren. Liegt ein Patient z.B. bei 8 kPa, so könnte dies noch einer fortgeschrittenen F2 entsprechen oder schon einer milden F3 – weitere Faktoren (Transaminasen, Thrombozyten, Ultraschallbefund) müssen dann in die Bewertung einfließen. Auch die Dynamik ist zu beachten: Ein Anstieg von 5 auf 8 kPa innerhalb eines Jahres wäre alarmierend, auch wenn 8 kPa nominell erst einer moderaten Fibrose entspricht.

Neben der Lebersteifigkeit liefert die Elastographie – sofern mit CAP-Technik durchgeführt – den Fettgehalts-Parameter CAP. Die Interpretation der CAP-Werte erfolgt in dB/m und korreliert mit dem Grad der Steatose in der Leber. Typische Cut-offs sind: CAP < 238 dB/m = keine oder minimale Steatose (≤ 5% der Hepatozyten verfettet, S0); CAP ~240–260 dB/m = milde Steatose (S1, < 33% der Zellen betroffen); CAP ~260–290 dB/m = moderate Steatose (S2, ~34–66% der Zellen); CAP > 290 dB/m = schwere Steatose (S3, > 66% der Hepatozyten mit Fett). Diese Werte sind wichtig, um Fettleber-Patienten einzustufen. Beispielsweise gilt ein CAP von 300 dB/m als Hinweis, dass die Fettleber schon ausgeprägt ist – in Kombination mit einem erhöhten Steifigkeitswert (z.B. 12 kPa) läge der Verdacht nahe, dass eine NASH mit Fibrose (F3–F4) vorliegt. Umgekehrt kann ein normaler CAP trotz adipösem Patienten beruhigen, dass (noch) keine relevante Steatose vorhanden ist.

Berücksichtigung von Störfaktoren: Bei der Interpretation ist ferner zu beachten, dass zeitgleich ablaufende Prozesse die Lebersteifigkeit beeinflussen können. Beispielsweise kann ein akuter Entzündungsschub (hohe ALT-Werte bei akuter Hepatitis) die FibroScan-Werte vorübergehend erhöhen, ohne dass sich die Fibrose tatsächlich verändert hat. Auch eine Herzinsuffizienz mit Stauungsleber kann zu erhöhten kPa-Werten führen, die nichts mit einer Fibrose zu tun haben. Solche Faktoren sollten, wenn möglich, vor der Messung korrigiert bzw. bedacht werden. Im Zweifel lohnt es sich, die Elastographie zu wiederholen, sobald sich die Laborwerte normalisiert haben, um ein realistisches Bild der Fibrose zu erhalten.

Fragen zur Gerätewahl?

Individuelle Beratung für Ihre Praxis

Unsicher, ob ein FibroScan oder elastographiefähiges Ultraschallgerät zu Ihrem Bedarf passt? Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich – mit Erfahrung aus über 1.000 Projekten in der hepatologischen Diagnostik.